ここでは被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例について説明をします。一般的には「空き家特例」と呼ばれています。

令和5年度税制改正により、買主が更地化した場合でも適用可能となり、使い勝手の良くなった特例です。

至高の資産税サービスを貴方に。

相続タックス総合事務所では、税理士・不動産鑑定士・行政書士・宅建士・FP1級技能士の代表者が最初から最後まで一気通貫して業務をご提供致します。

目次

1.被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例

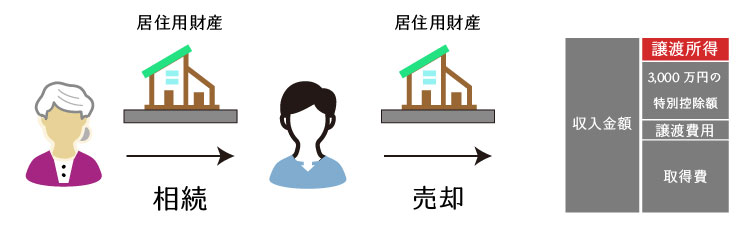

被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例とは、相続または遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得した相続人等が一定期間内に「対象譲渡」をした場合に、その不動産の譲渡所得の金額から最大3,000万円を特別に控除することができる制度です。

この制度は、通称「空き家特例」とも呼ばれています。

当該制度趣旨は「新耐震基準を満たさないような古い家屋の不動産流通を促進すること」にあります。具体的には、次のような売却をした場合に税制面からバックアップされるようになっています。

- 旧耐震の建物を解体して売却をする場合

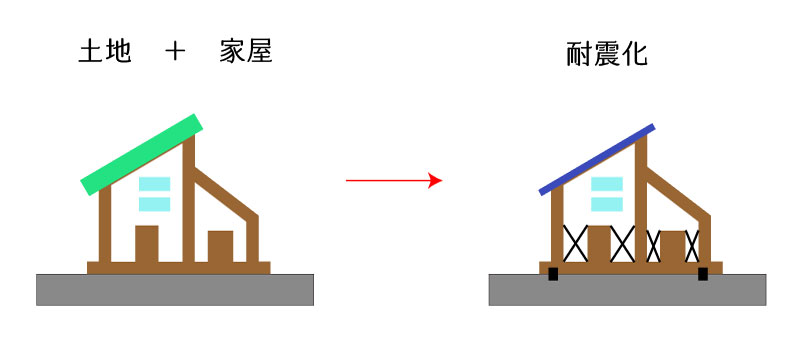

- 旧耐震の建物を耐震化して売却をする場合

したがって、新耐震基準を満たす昭和56年6月1日以後に建築された建物や、そもそも流通量の多い分譲マンションについては、この空家特例は適用されません。

また、昭和56年5月31日以前に建築された建物は旧耐震基準に基づき建築されていますので、通常は、耐震化工事をして、耐震基準適合証明書を取得する必要があります。

相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人が、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に、次に掲げる譲渡をした場合には、第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

- 当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分の譲渡

- 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

- 当該譲渡の時において耐震基準に適合するものであること。

- 当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分の譲渡

- 当該相続の時から当該取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

- 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

- 当該取壊し、除却又は滅失の時から当該譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

- 当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分の譲渡(これらの譲渡のうち第1号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

e-GOV 租税特別措置法>居住用財産の譲渡所得の特別控除35③

2.対象譲渡とは?

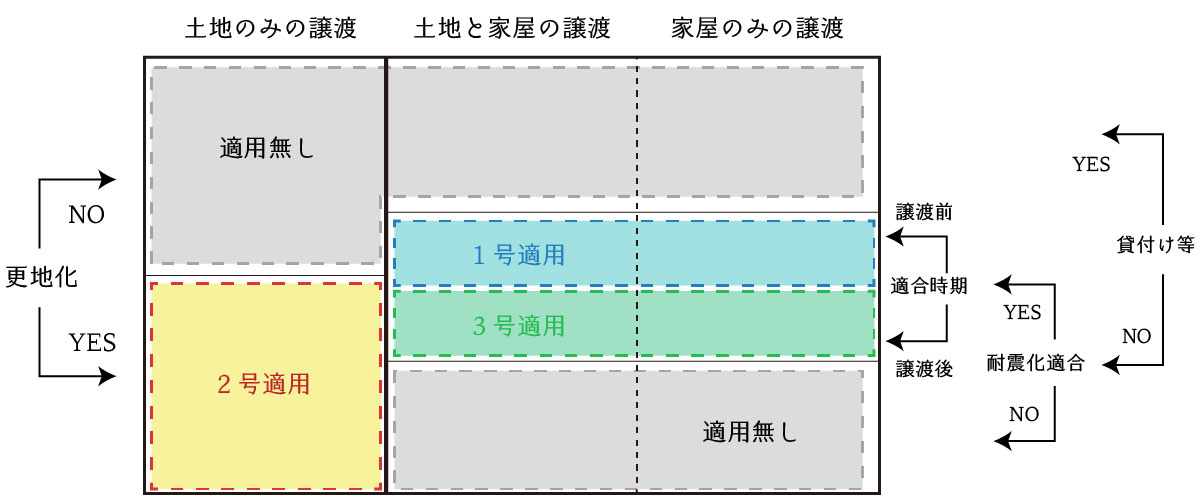

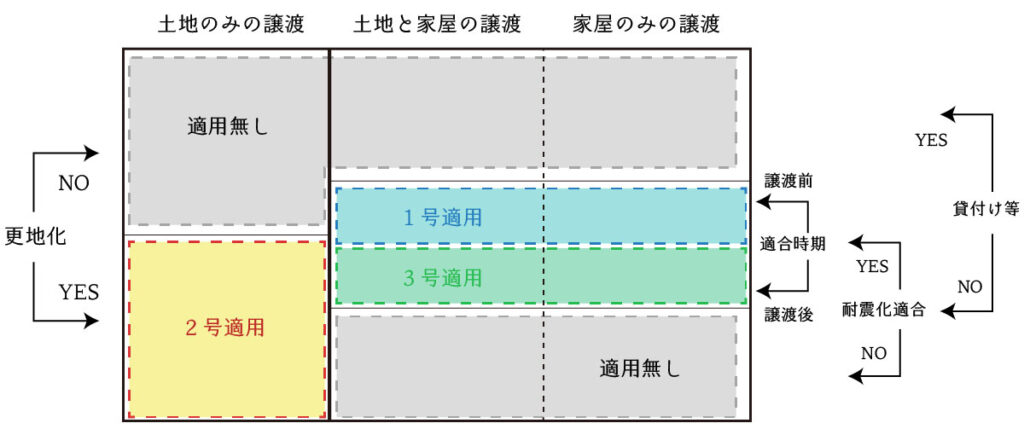

空家特例は「対象譲渡」をした場合に認められる特例ですが、ここでいう対象譲渡とは次のいずれかの譲渡をいいます。

- 被相続人居住用家屋とその敷地の譲渡(1号・3号)

- 更地にして土地を譲渡(2号)

- 被相続人居住用家屋のみを譲渡(1号・3号)

(1) 更地にして土地を譲渡(2号)

更地にして土地を譲渡する場合とは、相続・遺贈により取得をした被相続人居住用家屋を取壊し※して、その土地のみを譲渡する場合が該当します。なお、取壊しのほか、地震や火災等で滅失した場合も含まれます。

ただし、相続の時から譲渡の時までに、事業の用、貸付の用及び居住の用のいずれにも供されていないことが必要です。したがって、次のような場合は該当しません。

- 父が亡くなって相続した不動産を売却したが、相続してから売却をするまでの間に母が居住していた。

- 親から相続した不動産を売却したが、売却するまでの間、他人に賃貸していた。

- 親から相続した不動産を売却したが、親族(親戚)が無償でその不動産を借りていた。

(2) 被相続人居住用家屋とその敷地の譲渡(1号・3号)

被相続人居住用家屋とその敷地を譲渡する場合とは、相続・遺贈により取得をした被相続人居住用家屋及びその敷地の両方を譲渡する場合です。ただし、次の要件を充足する必要があります。

- 相続の時から譲渡の時までに、事業の用、貸付の用及び居住の用のいずれにも供されていないこと。

- 譲渡時までに耐震基準適合証明書を取得していること。

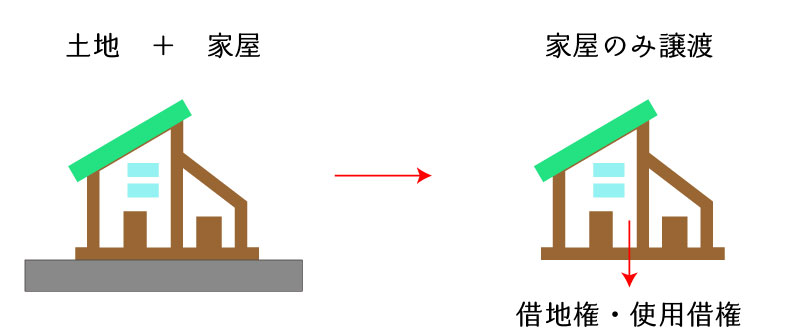

(3) 被相続人居住用家屋のみを譲渡(1号・3号)

被相続人居住用家屋のみを譲渡する場合とは、相続・遺贈により取得をした被相続人居住用家屋みのを譲渡する場合です。ただし、(2)と同様に貸付け等に供していないこと、耐震基準適合証明書を取得することの要件を充足する必要があります。

3.共通要件

共通要件とは、いずれの「特定譲渡」であっても充足しなければいけない要件です。細かい留意点はいくつかありますが、主に次の6つの要件があります。

- 相続人(売主)の取得要件

- 買主の要件

- 譲渡期間の要件

- 譲渡対価の要件

- 重複除外の要件

- 従前居住者の要件

(1) 相続人(売主)の取得要件

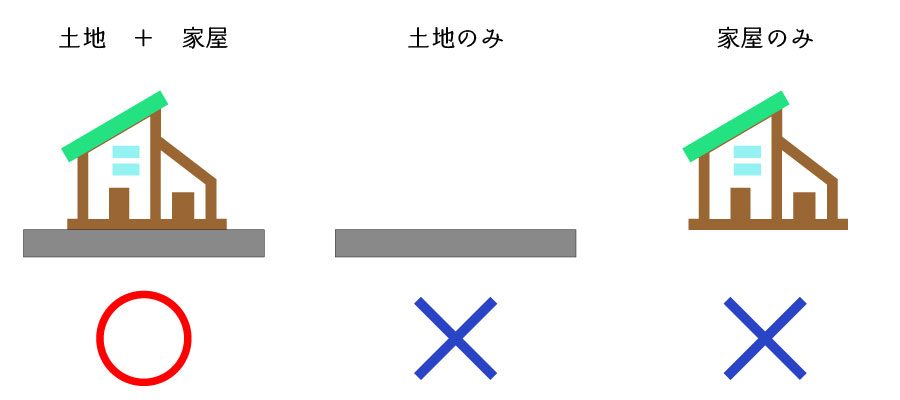

当該特例を受ける譲渡人は、相続・遺贈により被相続人の居住の用に供されていた「家屋」と「土地等」の両方を取得した相続人である必要があります(措法基通35-9)。

したがって、例えば、土地を先行して贈与取得している相続人が家屋を相続したような場合は、当該特例は適用できませんので注意します。

(2) 買主の要件

買主が売主の次の関係である場合は、当該特例は適用できません。

- 配偶者

- 直系血族(子・孫・父母・祖父母など)

- 生計一親族

- 事実婚の関係にある者など

- 使用人など

- 同族会社など

(3) 譲渡期間の要件

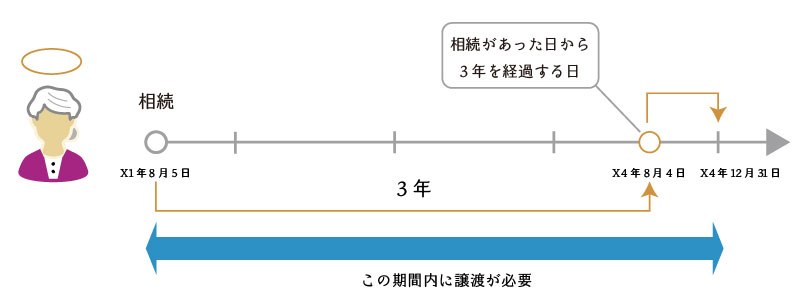

被相続人居住用財産の譲渡は、相続があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしている必要があります。

なお、譲渡日は「契約日」・「引渡日」のいずれも採用することができます(売買契約の場合)。

(参考)不動産の所有期間の算定の実務

(4) 譲渡対価の要件

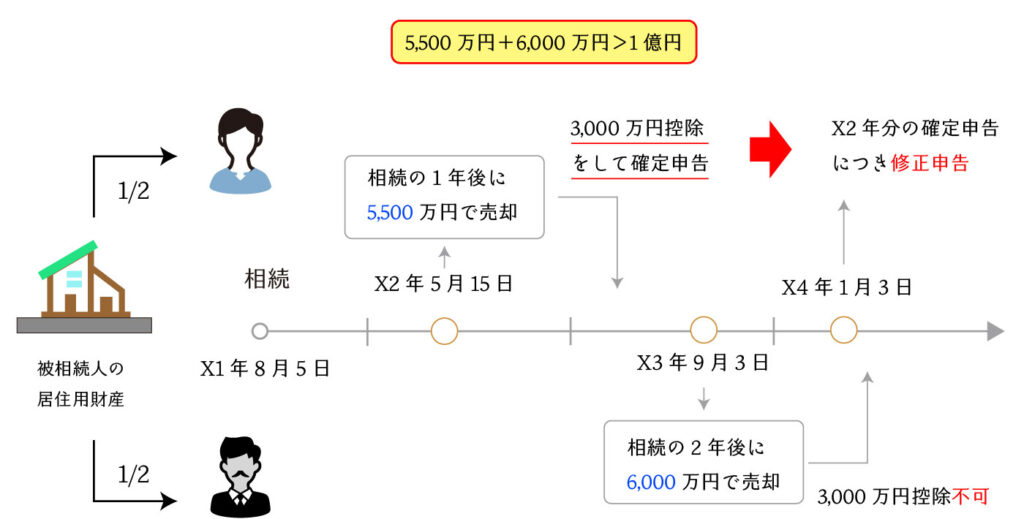

譲渡対価の額は、1億円以下である必要があります。

なお、譲渡対価の要件は、個々の売買契約ごとに判定をするのではなく、①前記(3)の期間内における、②共同相続人全員の、③譲渡対価の合計額、により1億円を超えるか否かの判定を行います。

したがって、持分を分割して譲渡をするような場合や土地を分筆して段階的に売却するような場合は、当該要件に留意が必要です。

(5) 重複除外の要件

被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例は、次の特例と重複して適用することができません。

- 取得費加算の特例

- 収用交換等による譲渡の特例

(6) 従前居住者の要件

被相続人の相続開始前に、被相続人以外が居住していないことが必要です。

例えば、生前に被相続人の配偶者が同居していたような場合は適用がありませんので注意が必要です。

4.老人ホーム等へ入所していた場合の取扱い

本制度は、本来、被相続人が相続開始の直前において自分の居宅(建物及びその敷地)に住んでいた場合の特例です。

しかしながら、昨今では、相続開始の直前において老人ホーム等に住んでいる場合が多くあり、そのようなことを考慮して、相続開始の直前において被相続人が「特定事由」に該当していたことにより「老人ホーム」または「障害者支援施設等」に入居していた場合にも本制度が適用されることとなりました。

特定事由とは?

ここでいうに「特定事由」とは、次の2つ法律に基づく事由が該当することになります。

①介護保険法に基づく事由

介護保険法に基づき、「要介護認定」若しくは「要支援認定」を受け、次の施設に入居(入所)していた場合が該当します。

- 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居(老人福祉法5の2⑥)

- 養護老人ホーム(老人福祉法20の4)

- 特別養護老人ホーム(老人福祉法20の5)

- 軽費老人ホーム(老人福祉法20の6)

- 有料老人ホーム(老人福祉法29①)

- 介護老人保健施設(介護保険法28)

- 介護医療院(介護保険法29)

- サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法5①)

②障害者支援法に基づく事由

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、「障害支援区分」の認定を受け、次の施設に入所していた場合が該当します。

- 障害者支援施設(障害者支援法5⑪)

- 共同生活援助を行う住居(障害者支援法5⑰)

5.手続き

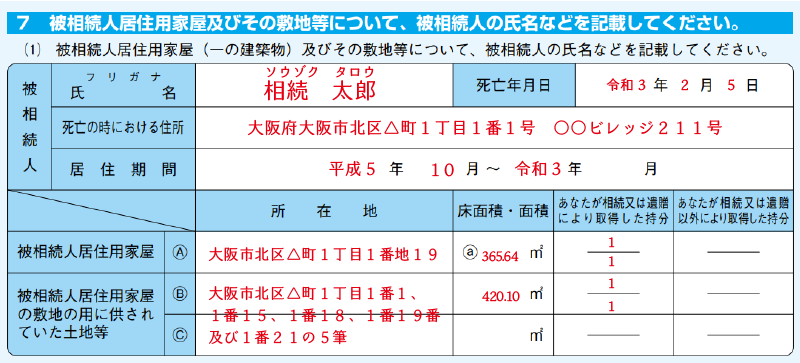

当該制度を利用するためには、確定申告書とともに、次の必要書類を添付の上、一定の事項を記載する必要があります。

- 記載事項

- 措置法35条の適用を受ける旨(3面下部)

- 対象譲渡に該当する事実(5面)

- 被相続人の氏名予備死亡時の住所並びに死亡年月日(5面)

- 他の居住用家屋取得相続人がいる場合はその者に関する情報(5面)

- 適用前譲渡がある場合にはその旨(5面)

- 必要書類

- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】

※通常は1面~3面+5面 - 被相続人居住用家屋とその敷地等の登記事項証明書

- 被相続人居住用家屋が所在する(していた)市町村長等からの「確認した旨の書類」

※特定事由により相続直前に老人ホームに入所していた場合のみ必要 - 一定の耐震基準に適合する家屋である旨を証する書類

※更地化して売却した場合は不要 - 売買契約書等の写し

- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】

(参考)明細書・計算明細書等(令和2年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁HP

6.3000万円控除の特例Q&A

住宅ローン控除との併用はできますか?

できません。

3,000万円控除の特例を適用して期限後申告はできますか?

できます。

3,000万円控除の特例を適用した更正の請求はできますか?

できません。

ただし、確定申告書を提出した後(又は更正決定を受けた後)に、提出をすることができなかったこと又は記載若しくは添付がなかったことについて、やむを得ない事情があると認められるときは、特例を適用して更正の請求をすることができます。

例えば、コロナ禍の外出制限により必要書類を入手できなかった、災害により必要書類を入手できなかった、などの場合が該当する可能性があります。

特殊関係者の範囲を教えてください。

譲渡者の直系血族や生計一の親族、内縁関係にある者及びその子、生活扶助を受けている者などが該当します。

居住用家屋が2つ以上ある場合は、両方の家屋の譲渡につき、居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の規定が適用できますか?

できません。

居住の用に供している家屋が2つ以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる1つの家屋について適用が認められます。

なお、居住の用に供している家屋とは、生活の拠点として利用している家屋をいい、一時的な利用を目的としている家屋は除かれ、次の点を考慮して総合的に判断をします。

- 所有者及びその配偶者等の日常生活の状況

- その家屋への入居目的

- その家屋の構造及び設備の状況

- ①~③以外の一切の事情

したがって、次のような家屋は「居住の用に供している家屋」には該当しないこととなります。

- この特例の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる家屋

- 家屋の新築期間中だけの仮住まいである家屋その他一時的な目的で入居したと認められる家屋

- 主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で有する家屋(別荘など)

併用住宅や兼用住宅も特例の適用を受けることができますか?

できます。

ただし、その家屋のうち、居住の用に供している部分として、次の計算式により計算される部分に限られます。

- A:その家屋のうち、居住用の用に専ら供している部分の床面積

- B:その家屋のうち、居住用の用以外の用に供されている部分の床面積

被相続人の居住用家屋を譲渡した後(売買代金決済後・鍵等の引き渡し後)に、売主負担で建物を取り壊した場合、被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例を適用できますか?

できません。

当該規定の適用が認められているのは、条文上、建物を取り壊した後にその土地を譲渡した場合に限られているためです。

7.他の規定との重複適用(併用)の可否

| 規定 | 前々年 | 前年 | 当年 | 根拠条文 |

|---|---|---|---|---|

| 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 | – | – | × | 所法58 |

| 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 | 〇 | 〇 | 〇 | 措法31-3 |

| 長期譲渡所得の概算取得費控除 | 〇 | 〇 | 〇 | 措法31-4 |

| 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 | – | – | × | 措法33 |

| 交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例 | – | – | × | 措法33の2 |

| 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例 | – | – | × | 措法33の3 |

| 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 | – | – | × | 措法33の4 |

| 自己の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除(本記事の規定) | × | × | – | 措法35② |

| 相続した居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除(本記事の規定) | 〇 | 〇 | 〇 | 措法35③ |

| 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例 | × | × | 選択 | 措法36② |

| 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例 | × | × | 選択 | 措法36⑤ |

| 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例 | – | – | × | 措法37 |

| 特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例 | – | – | × | 措法37-4 |

| 特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例 | – | – | × | 措法37-8 |

| 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例 | – | – | × | 措法37-9 |

| 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 | △ | △ | △ | 措法41 |

| 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 | △ | △ | △ | 措法41 |

| 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | × | × | 選択 | 措法41-5 |

| 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | × | × | 選択 | 措法41-5-2 |

相続タックス総合事務所の代表は、大手資産税税理士事務所と大手不動産鑑定会社の両方で、計15年の経験を積んだ、この業界でも珍しい税務と鑑定評価の両方の実務経験がある税理士・不動産鑑定士です。

売却不動産の取得費が不明な場合、不動産の収益力の向上・改善、節税対策、事業承継対策、遺留分対策など、不動産に関する様々なアドバイスをすることができます。